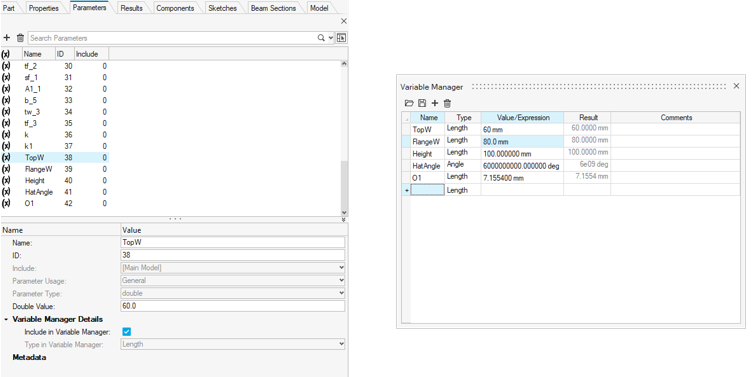

ビーム断面の作成

異なるコンフィグレーションのビーム断面を作成、編集します。

- ブラウザを使って直接

- 1DリボンのBeam Sectionツールをクリックします。

図 1.

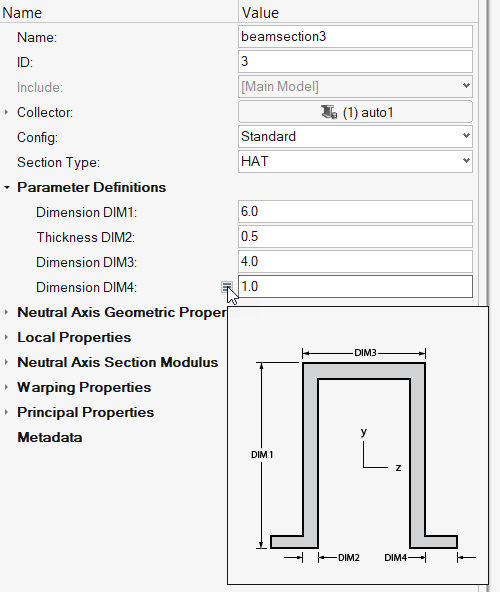

標準断面の作成

標準断面とは、溝形断面、ハット型断面、I 断面、L断面などの寸法を指定してあらかじめ定義された断面形状のことです。そのほとんどは、ソルバーで直接利用できます。断面特性は閉形式解で評価します。

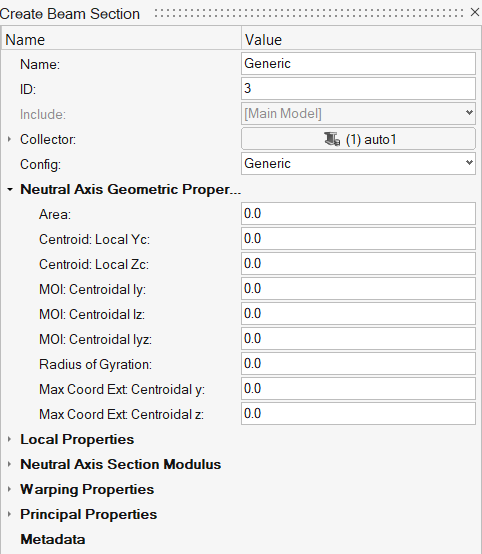

汎用断面の作成

汎用断面は、実際の切断面形状を定義することなく断面を定義します。

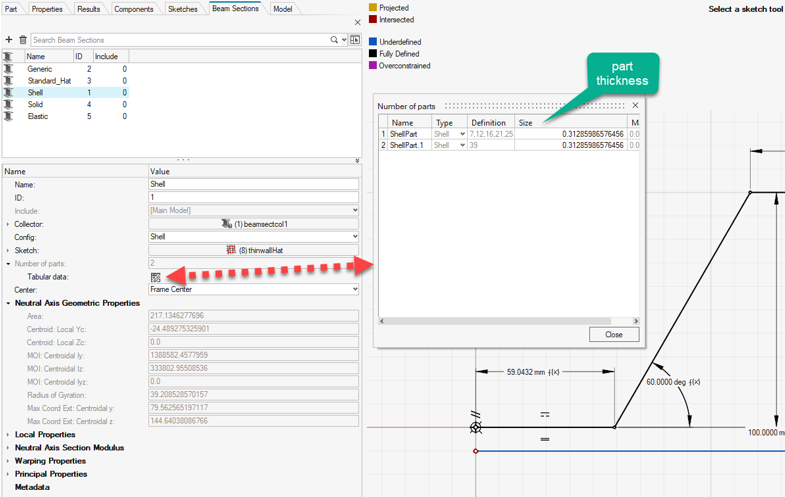

シェル断面の作成

シェルビーム断面は薄板理論に基づいて、断面をパートの集合体として表現します。

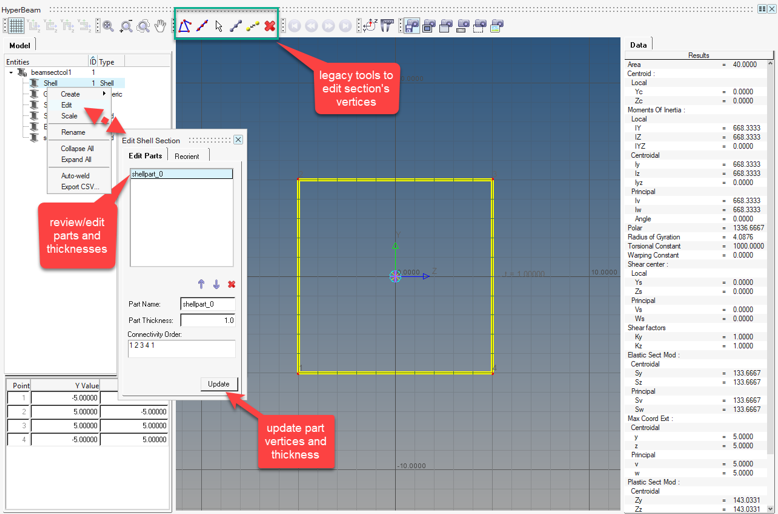

デフォルト断面の作成と編集(レガシー)

スケッチエンティティの割り当て

- ラインは割り当てられたスケッチから抽出されます(現在の形状リアライゼーションに関係なく)。

- T結合や切断部がある場合、ラインは複数に分割されます。

- パートはスケッチラインIDの集合体として定義されます( 表形式データでのDefinition )。

- それらはType = Shellです。

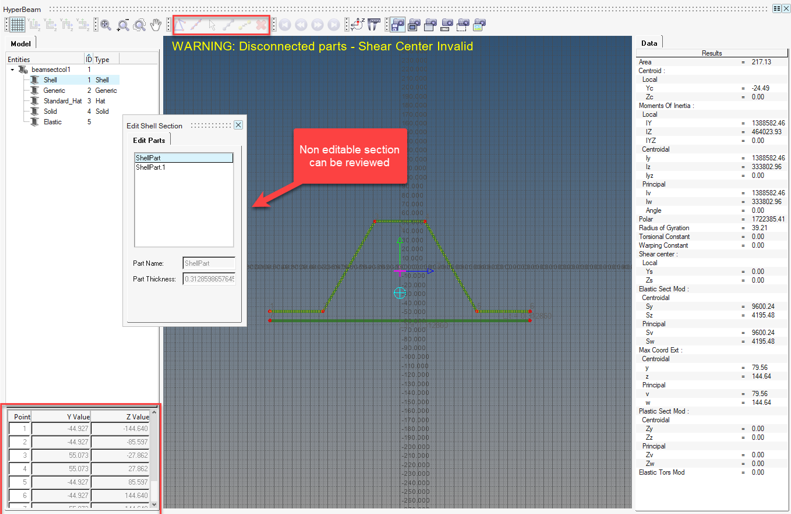

リアライズしたビーム断面はHyperBeamで確認することができます。断面の確認は可能ですが、編集はできません。

レガシーツールでビーム断面をさらに編集するには、ビーム断面に割り当てられているスケッチエンティティをリセットします。これにより、実現されたデータは保持されますが、スケッチへの依存はなくなります。

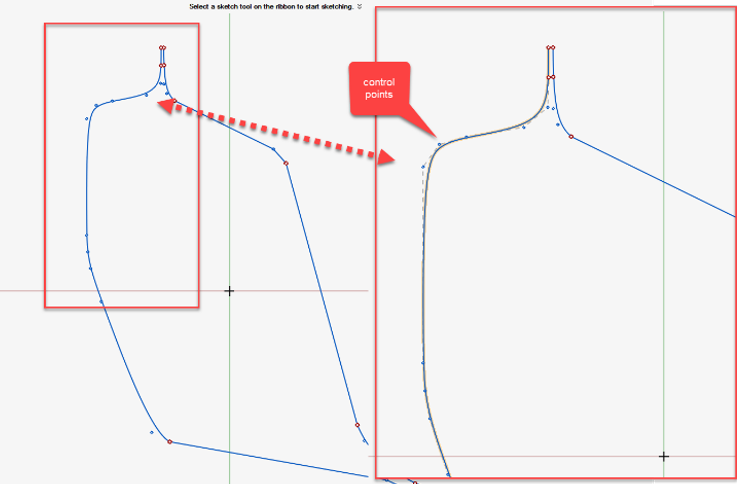

図 5. スケッチによる編集不可のシェル断面の確認

スケッチでビーム断面を更新

ビーム断面エンティティは、スケッチの直接編集またはスケッチがパラメータ化されている場合のパラメータ変更によるスケッチの更新によって変更されます。

溶接の作成

割り当てられたスケッチからパートが検出されるたびに、関連するパート名をweld1、weld2 ... と更新されます。これは、シェルビーム断面を持つビームからサーフェスとシェルメッシュを作成するインフレートツールで使用されます。weld*パートは、サーフェス作成時には無視されます。

- 制限事項

- この機能は、リアライズされたビーム断面で使用できます。スケッチ参照のないレガシー断面に適しています。ビーム断面がスケッチエンティティにリンクされている場合、スケッチの更新ごとにビーム断面を再作成します。同様に溶接もです。溶接部を再作成するためには、手動で同機能を呼び出す必要があります。

前述のように、このような場合は、スケッチに直接溶接線を入れることが推奨されます。

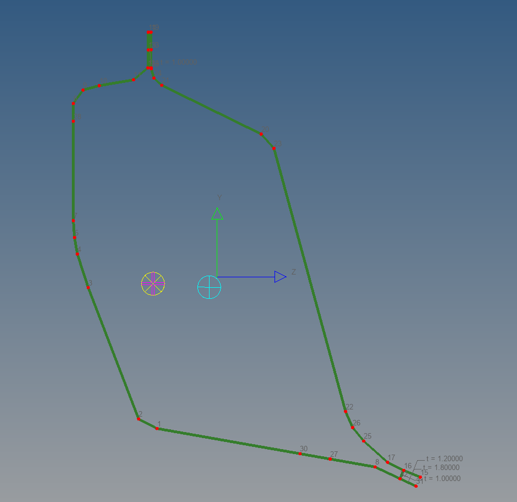

スケッチの吸収

- 制限事項

-

- 作成したスケッチラインからパートを再作成します。

- 元の頂点から滑らかなスプラインを作成します。形状が元のラインからずれる場合があります。

- オリジナルの頂点はコントロールポイントです。

- 吸収された溶接は、スプライン位置まで延長する必要があります。

- 新しいデータ構造には、従来のシェルパート構造のような制限はありません(従来のパートはT結合にまたがることはできません)ので、吸収後のパート数は異なる場合があります。

- そのため、オリジナルのパート分布や名前、板厚が失われます。

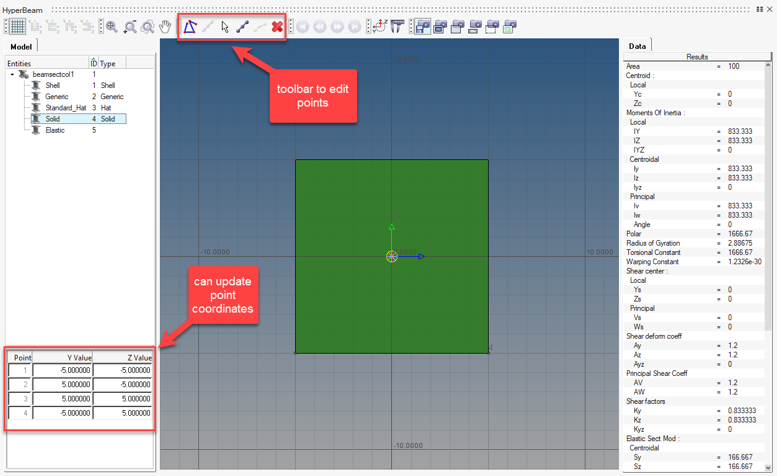

ソリッド断面の作成

ソリッドビーム断面は、材料分布を考慮しないメッシュ断面です。また、断面の特性を評価するエンジンには溶接や接触を考慮しないため、断面は単一パートで作成されています。

デフォルト断面の作成と編集(レガシー)

スケッチエンティティの割り当て

そのため、ソリッドビーム断面は、内部スケッチのリアライゼーションのメッシュから入力されます。

- 割り当てられたスケッチからサーフェスを抽出します。

- 結合されていない領域は、複数パートで構成されます。

- これは、反り特性が計算できないため、通常は望ましくありません。

- 形状プロパティは有効です。

- パートはループを形成するスケッチラインIDの集合体として定義されます( 表形式データでのDefinition )。

- それらはType = Shellです。

- パートは表形式データで定義されたメッシュサイズでメッシュされます。

- サイズ0.0は、サーフェスのサイズを元にサイズが自動計算されることを意味します。

- サイズを小さくすると、パフォーマンスが低下する場合があります。

リアライズしたビーム断面はHyperBeamで確認することができます。断面の確認は可能ですが、編集はできません。

レガシーツールでビーム断面をさらに編集するには、ビーム断面に割り当てられているスケッチエンティティをリセットします。これにより、リアライズされたデータは保持されますが、スケッチへの依存はなくなり、レガシー断面のように動作するようになります。

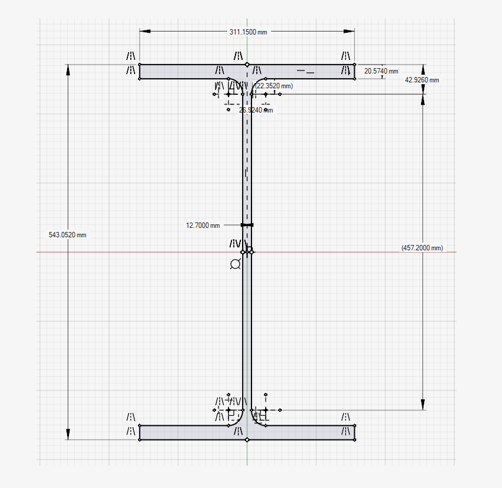

図 10. スケッチからのソリッド断面

スケッチの吸収

弾性断面の作成

弾性ビーム断面は、2Dメッシュ断面です。レガシーのソリッド断面の延長です。

理論

- ソリッド

- ラインの閉ループとして定義されます。

- シェル

- ラインと板厚で定義されます。板厚は、ラインを左右対称にインフレートしてサーフェスにし、2Dメッシュ化するために使用されます。

材料

弾性断面はパート単位で材料を考慮することができます。線形弾性等方性材料のみ対応しています。ヤング率、ポアソン比、せん断弾性率を用いて、EA、EIyy、EIzz、EIyz、GJを評価します。

複数材料の場合、剛性項を評価し、断面内の様々な材料とその面積から有効材料(均質化)が定義されます(目標材料を与えることも可能です)。断面のCentroidとは、材料に重み付けされた中立軸のことです。せん断中心および反り特性も、弾性論に基づいた材料データを考慮しています。

- "Analysis and Design of Elastic Beams: Computational Methods”Walter D. Pilkey”

- 弾性断面は剛性項を評価します。

- ターゲットソルバーは、プロパティエンティティと材料エンティティのみを認知します。

- プロパティには、面積や断面2次モーメントなどの幾何データが含まれます。

- 材料には、ヤング率/せん断弾性率、ポアソン比が含まれます。

- 剛性マトリックスは、2つの別々の積で構成されます。

- これは、ソルバーのデータ構造に適合するように、均質化された材料でデータを正規化する必要があります。

材料情報を考慮した弾性ビーム断面は、ビーム断面だけでなく正しい材料を持つプロパティも作成されるため、ビームの更新(梁要素の更新を参照)によりSection Property ツールでのみ利用できます。

弾性断面を扱うその他のツールでは、材料は無視されます。

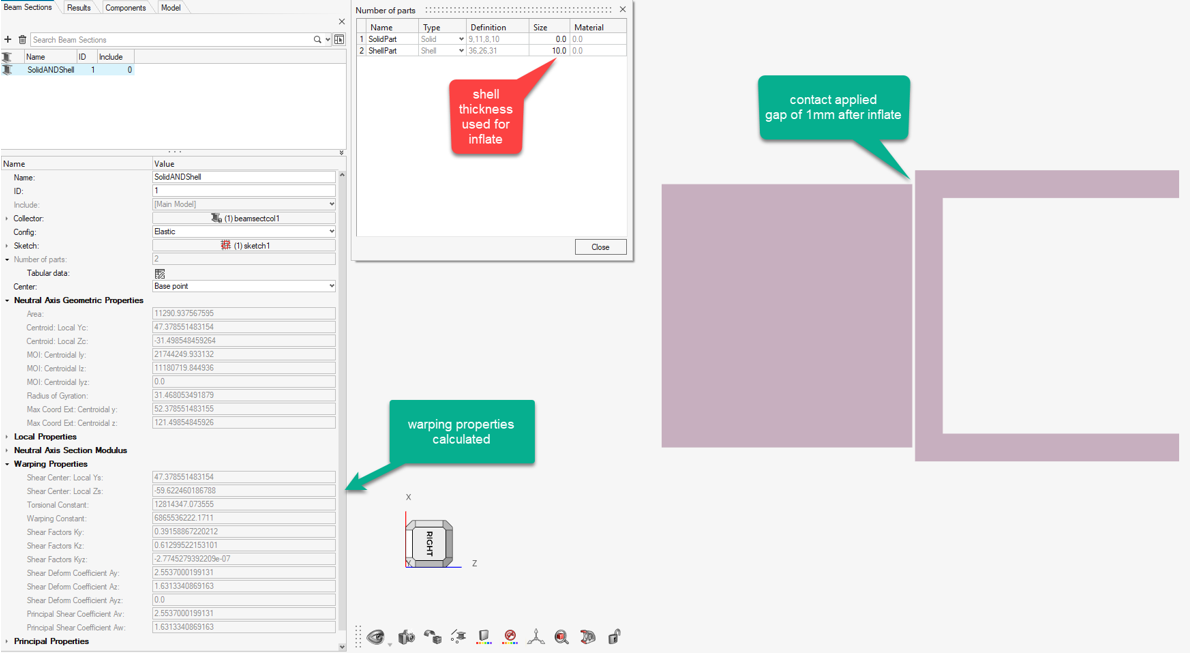

Contact

断面弾性は、複数のパート間の小さなギャップをサポートします。

- シェルタイプ選択は、最初に板厚によって、インフレートします。

- すべてのパートは、すべてのボディ間の接触探索を考慮します。

- 接触は、その表示をオフにすることができます。

- トレランスを設定することができます。

- デフォルト(Best match)は、セクション内の平均メッシュサイズの80%程度です。

シェルパートのインフレート時には4つの要素の板厚が確保されることに留意してください。

スケッチがビーム断面に割り当てられると、常にデフォルトの接触が使用されます。

弾性断面の作成と編集

- サーフェスは閉じたループから抽出され、Type = Solidのソリッドパートとみなされます。

- 結合されていない領域は、複数のソリッドパートで構成されます。

- 閉じたループを形成していないその他のラインは、Type = Shellのシェルパートとみなされます。

- 表形式データでは、Size列はパートの種類によって異なる意味を持ちます。

- ソリッドパートの場合、Sizeはメッシュサイズのことです。値0.0は、サイズが自動計算されることを意味します。

- シェルパートの場合、Sizeはパートの板厚のことです。

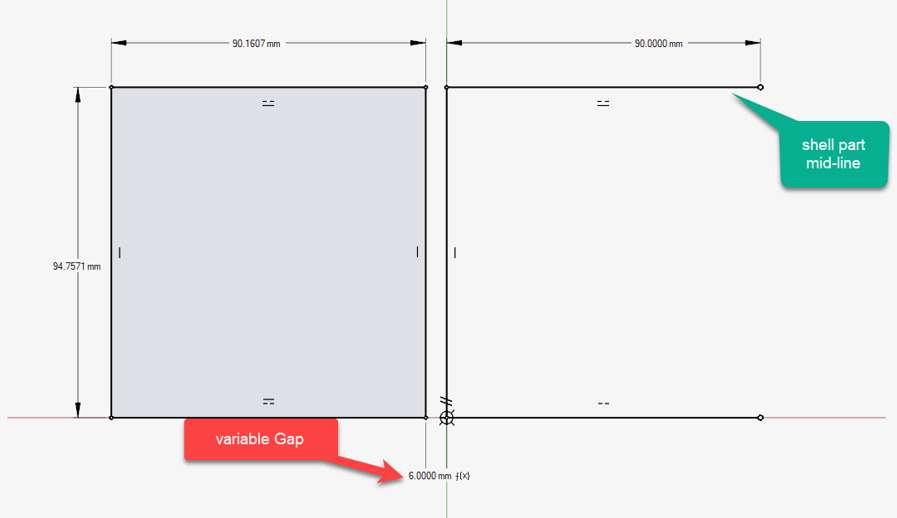

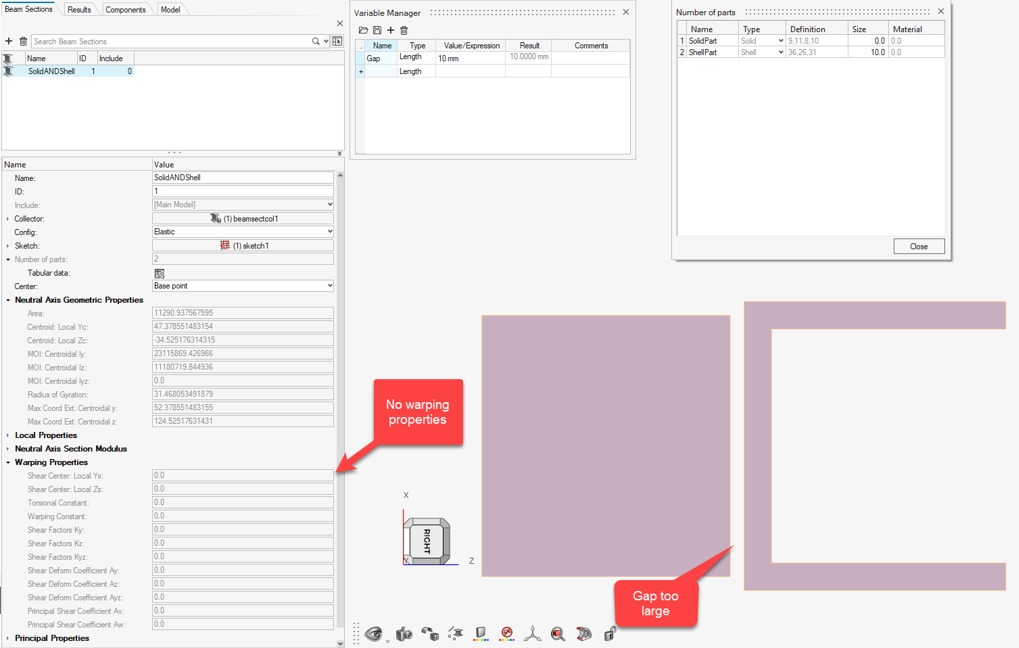

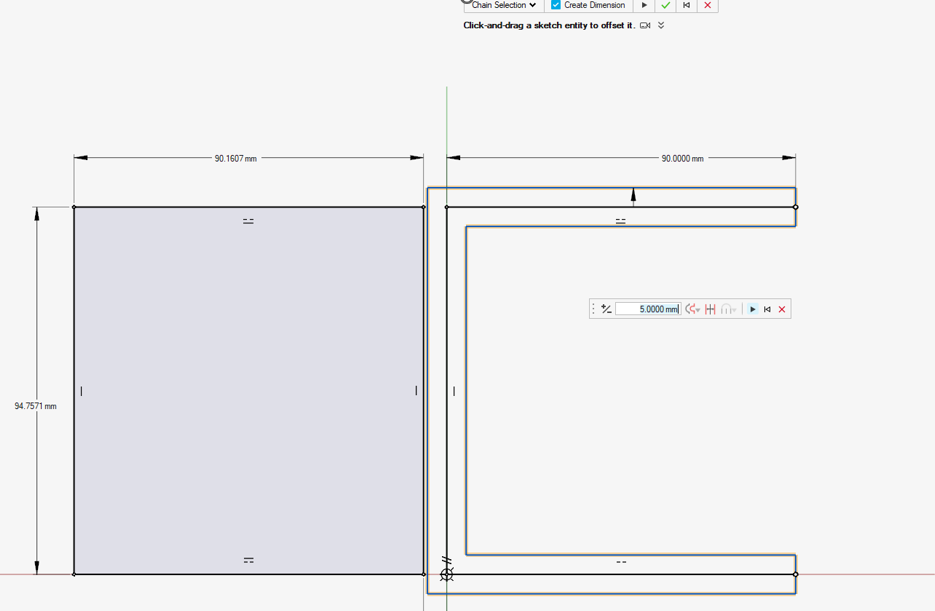

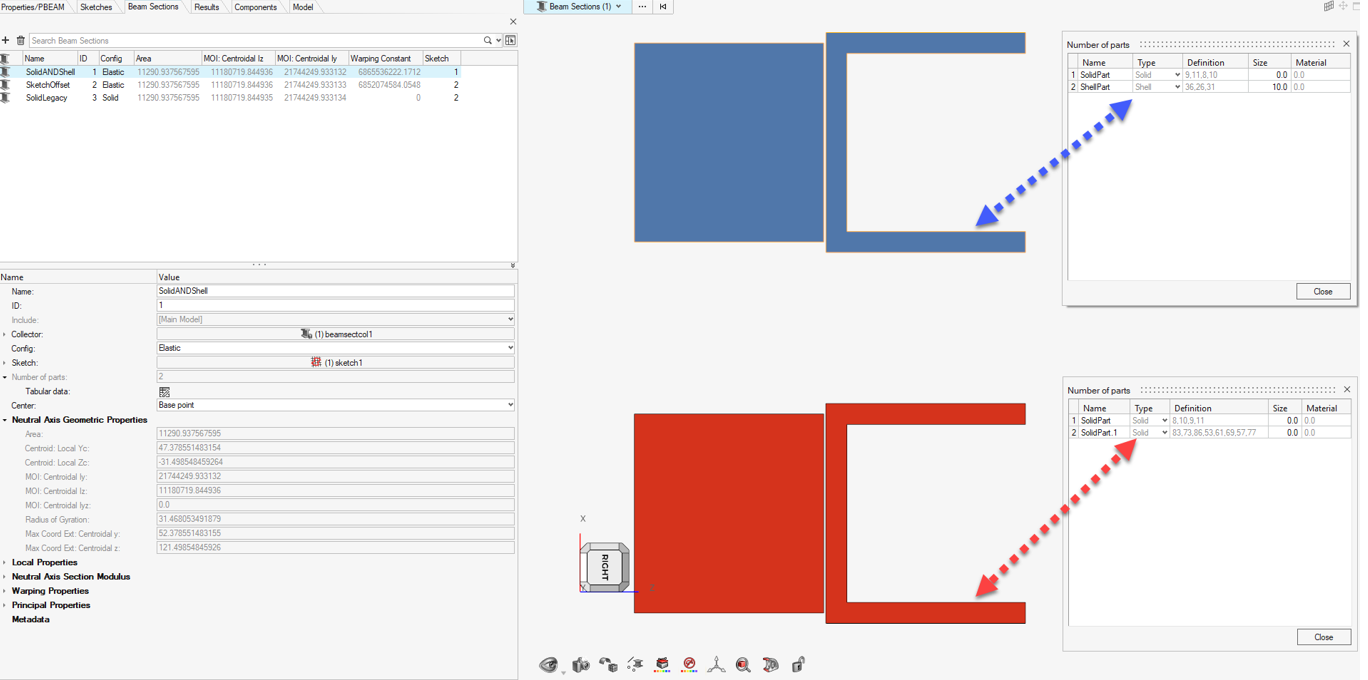

ハイブリッドスケッチと接触

次の例(図 11と図12)は、4本のラインによって閉じたループが形成され、3本のラインによって開いた断面が形成されている、ハイブリッドスケッチを示しています。この例では、2つのシェイプ間の距離を制御するためにGapパラメータが導入されています。

閉じたループはソリッドパートとして認識され、開いた断面はシェルパートと見なされます。

- 最初のケースでは、インフレート後の最終ギャップは1.0で、トレランスを下回っているため、パート間に接触が作成されます。反り特性が評価されます。

- 2つ目のケースでは、最終ギャップは5.0で、このモデルには大きすぎるため、反り特性は得られません。

図 11. ハイブリッドスケッチ

図 12. ギャップに起因する接触がある弾性ハイブリッド断面

図 13. ギャップに起因する接触がない弾性ハイブリッド断面

ソリッドスケッチ

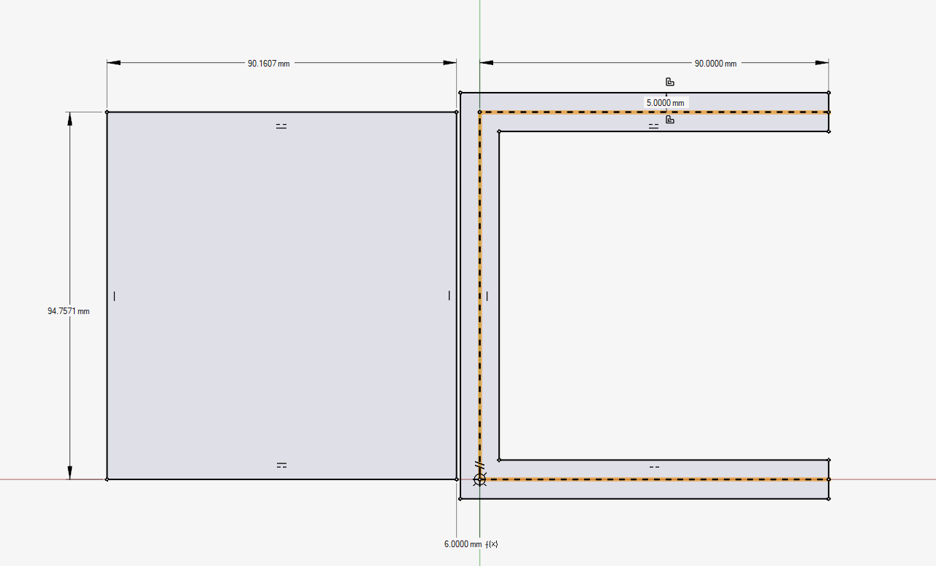

同じオリジナルスケッチを使用して、Sketch Offsetツールで、開いた断面の対称オフセットを作成し、複数のラインからなる閉じたループに変換できます。このオフセットをクリックしてドラッグし、ソリッド断面の板厚を操作するか、正確な値を入力します(図 14)。

図 14. パラメータを使用したスケッチ内のオフセットライン

- 上のビームには、板厚が10.0のシェルパートを使用したハイブリッドスケッチを参照するプロパティがあります。

- 下のビームには、図 14のオフセットスケッチを参照するプロパティがあります。

接触管理は両方のケースで同じです(ハイブリッドまたはフルソリッド)。

図 15. ハイブリッドスケッチとソリッドスケッチの比較